高跟鞋的诞生原本是为了卫生,却成了时尚女性的代名词;蕾丝领的发明是出于保护衣服领口,最后却成了华服标配;按摩和推拿让盲人有了一份安身立命之道,而世人却常常将之与盲人捆绑。

盲人与按摩的历史可以追溯到古代,最初是由于社会对盲人群体的关照而产生的职业选择。在中国,盲人按摩经历了从传统家庭按摩到现代专业培训的转变。中国残疾人联合会数据显示,截至2023年,我国视障人群数量达到1731万,而仅在2023年就培训了11393名视障保健按摩师和9970名视障医疗按摩师。

有学者认为,学习针灸推拿对于一部分视障者而言,既是保障又是束缚。甚至有人将按摩比喻为盲人的“毒品”,赖以生存、戒之不掉。在梦想、生活与生存的三维地带,他们或许有更多的可能。

栏杆在左,外婆在右

窗外的蝉鸣声在3人间病房里有节奏地回响,黄葛树枝叶的光影在白墙上跳跃,13岁的王敖雪躺在床上,眼前的一切都变得模糊。“从病房苏醒过来的那一瞬间,我第一反应是作业还没有做完该怎么办,当时怎么也没有想过眼睛会一直不好。”

意外总是突如其来,2019年暑期,泡完温泉后的王敖雪突感不适,紧接着双腿便无力支撑,陷入昏迷。突发性的脑脊髓炎让她五彩斑斓的世界只剩一片金黄——在王敖雪眼里白天的光是金色的,夜晚降临,世界逐渐变黄。

病倒之前,王敖雪一直担任班长,她喜欢就班级里的大小事建言献策,爱好文艺的她梦想成为一名舞蹈家。从病床躺了半年再站起时,她的身体很难保持平衡。她会因腿无法承受身体重量几次跌倒,仿佛回到了孩童学步的时期。栏杆在左,外婆在右,王敖雪从站立、挪步、行走,慢慢地适应着这个失去了光明的世界。

“她刚来学校的时候,总是自己一言不发地待着,我们都觉得她特高冷。”这是同学小乐对这个瘦弱、寡言的小姑娘的最初印象。初到盲校,距离王敖雪生病已经过去了一年,一年里敖雪几乎与外界断开了一切联系。“周遭的一切对于我而言都是陌生的,我甚至都不知道我的同学长什么样,这种陌生感让我很难去信任,我不知道该怎么去融入大家”。

为了帮助王敖雪尽快适应新学校,同班的小乐主动成为王敖雪的第一个朋友,“下楼梯的时候一定要把住扶手,在每一个拐弯处你都能摸着提醒的小凸点”,小乐一边扶着敖雪、一边感受着脚下的步梯,她早已对这里的每一物都了然于心。

每餐饭前,同学们都会在食堂门口的空地上按照班级排列好,队列中的后者将手臂扶于前者的肩膀上,队伍的领头者凭借着微弱的视力将大家安全带至打饭的窗口。慢慢地,靠着触摸和外婆对外界的描述,盲校的模样渐渐印在了王敖雪的心里。

排队前往食堂的同学

上课、自习、考试,盲哑学校的生活好像并非与众不同,不再用年龄去划分年级,同班同学的年龄差最大能达到6岁。原本应该读初三的王敖雪在盲校上了初一,用一年的时间学习一套新的文字系统——盲文。其基本原理与汉语拼音相近,整齐排列的小点构成了注音字母,通过点位的变化形成声母、韵母与声调。

一个约20厘米长、4厘米宽的绿色长框是盲生书写的工具,长框的内部被分为了4行,每一行有28个带有齿痕的长方格,一根小针便倚着这些小齿痕定位,在盲文纸上形成有规律的小点阵。曾习得拼音字母的王敖雪,在学习盲文时能够靠着想象力拼接点与点之间的图像,与拼音字母的形状相对应。

盲文写字板

错落的小点带领盲童们深入一个更广阔的世界,也帮助他们向外表达自己的认知。考试,是每个学校的必备科目,以语文为例,普通学校考试往往两小时,试卷尺寸为一张双面A3纸张;在盲校,考试时长扩充到3小时,但卷子总长度却能达到6米,大约是普通学校试卷长度的6倍。

“从一个正常人,突然变得无法看见、生活不能自理,很长一段时间我都是无法接受的。”刚失明的前几个月,搭载了盲人模式的智能手机能通过触屏滑动给出相应的语音播报,这也是她缓解烦闷的唯一工具。

王敖雪最常打开的软件就是音乐播放器,音乐治愈着王敖雪迷茫的心,带给她面对生活的勇气。曾经,音乐对于这个13岁的小女孩而言,不过是她所热爱的舞蹈中的背景,而现在音乐、声音成为她感知世界的来源。当拇指从葫芦丝的主管划过时,清脆悠扬的曲声跃然而出,此刻的王敖雪眼神中掠过了一丝坚定。

看见光,成为光

“我很感谢曾添老师,他会发自内心地鼓励我们去追求自己想要的一切。”在生病之前,王敖雪的梦想是成为一名舞蹈工作者,她喜欢轻盈身体在风中旋转起舞的感觉;而生病之后,“如何独立生存”成为一家子的心病。这个时候,她遇到了曾添,让她明白音乐也能成为谋生的一个选项。

身材敦实、留一头中长短发、戴一个墨镜的曾添是从昆明盲哑学校走出去又回来的。2004年,曾添顺利考上了长春大学特殊教育学院音乐专业。自此,音乐给曾添打开了另一扇大门,让他见识到了按摩以外的出路,因此大学毕业后他选择回到母校,让更多的视障孩童接受音乐的熏陶,改变他们的从业路径。

2009年刚到盲哑学校就职的曾添对于授课一无所知,“我只是做了应该做的,我的能力也不算很强,只是把我会的告诉他们。”“王敖雪刚接触钢琴的时候,也没有想怎么要让她弹得怎么好,只是说给她试一试,让她的手指能够灵活一点。”

2004年,在那个盲人推拿店盛行的年代,曾添选择的大学之路与旁人显得有些格格不入。1990年,四岁半左右的曾添被楼下邻居家的钢琴声吸引了,“那个时候还不知道这个东西叫钢琴,就觉得特别好听,然后就去他们家弹着就不想走”。

后来,这个曾添眼里的“大玩具”也出现在了自己家里,艰苦的练琴之路就此展开,凭着对钢琴的热爱,曾添顺利地考上了大学。“对于我们来说可上的大学很少,基本只有北京和长春这两个地方。”曾添就读时期的长春大学特殊教育学院是我国第一所高等特殊教育学院,被称为特殊高等教育的龙头。

在世人眼中,特殊教育学校与普通义务教育学校截然不同,像是独立于教育系统外的存在,学生们生活在一个相对封闭的环境中。而长春特教学院毗邻外国语学院、计算机学院,特教学院的学生与普通学生共处于一个校区。开放的校园环境为曾添了解不同学科的知识提供了机会,也让视障、听障同学了解到普通同学的生活、就业选择,为他们了解世界的宽度提供了可能。

“因为经历过黑暗,所以想让更多同我一样的人看到更多元的可能”。大学毕业之后,曾添的第一个想法就是回到母校,反哺新一代的孩子们。“以前我们做过一个课题——音乐治疗,老师会去记录孩子们听完什么样的音乐会对这个情绪有改善,同时也能观察到学过乐器的同学手指灵活度会更好。”音乐能够给孩子们带来快乐,且同时能够帮助后天性致残孩童进行康复。

因此,盲哑学校的课程设置中,除了文化课程以外,尤其注重对于学生综合素质的培养,针对听障学生特地开办了绘画、设计、美容美甲等课程;针对视障同学开办了葫芦丝、钢琴、推拿按摩等课程,皆在培养学生的兴趣爱好以及职业技能。

昆明盲哑学校手工教室

而盲校的学生们也往往对此有很大的兴趣。以曾添教授的音乐为例,很多孩子都利用晚自习的时间跑来琴房练习。但钢琴一共只有8台,有的孩子为了能够保障练琴的时间,总是一下课甚至不吃晚饭都跑来“抢位”。

视障孩童失去了用眼睛观察世界的能力,但同时听觉系统往往会优异于常人,身为一名视障人士的曾添更能感受视障孩童们的需求,了解学生的痛点。因而只要学生愿意学,曾添就愿意倾尽全力地教。

往届有一个痴迷于葫芦丝的男生,曾添作为他的音乐启蒙老师手把手地教他调音、识孔,为了学生能够考上理想的大学,曾添还特意在高考前夕到学生家里帮其补习乐理,这位男生成为中国残疾人艺术团的一员,常常会给曾添分享自己全国巡演的消息。

养得活自己,才能谈梦想

在中国,能够享受音乐带来的就业福利的盲生仍然是少数,中国残疾人就业创业网岗位信息显示,全平台近四千份岗位中,仅5.51%岗位支持视力残疾人群。1700万盲人中,踏入社会工作的只有不到500万。在这500万人中,从事调音、主播、客服、程序员、教师等各种职业的人加起来,不到一千人,其他的都在做推拿。

盲人按摩推拿店

生存是最朴素的哲学。选择按摩,摸骨、按穴,手指游走于皮肤之间,静心学习一年就能精准掌握720个穴位。而选择音乐,88个黑白相间的琴键,即使是普通人,也要花上5至10年的时间才能够拿到十级证书。

“艺术类就业是一个选择,但这样的大投入是很多视障儿童的家庭无法接受的,因而掌握好推拿技术才是安身立命最实际的本领”这是在昆明盲哑学校教授推拿长达十余年的王宇老师得出的体悟。

2002年是王宇老师在盲哑学校任职的第一年,也是一位来自禄劝县的全盲彝族学生阿华到昆明盲哑学校学习的第一年。那时候的盲哑学校还没有普及义务教育,到这里学习培训一年要交1000元的费用。当时,这位彝族学生家里全年的收入只有1000多元,为了给他凑够来盲校培训的学费,家里卖掉了毛驴换得了500元。

因为看不见,阿华很难交到同龄朋友,这头小毛驴就成了他从小到大最好的伙伴。每天早上家里人下地干活,他就摸着小毛驴的脊背去树林里砍柴。淌河、爬坡、摸树,这一切都靠着小毛驴的引导完成。普通小孩拥有的童年是与同伴的嬉闹,而阿华拥有的只有小毛驴无声地陪伴。

卖掉毛驴也解决不了全部的学费,剩下的部分便由禄劝县残联帮扶。一年后学成出师,阿华便到昆明一家推拿店工作,一个月的工资能拿到1500元,相当于他家一年的收入。12年后的如今,这位小伙儿在昆明拥有了自己的推拿店,雇了几个按摩师,一个月能挣2万多元钱,现在他家中的姐姐、姐夫也都来昆明做起了推拿的生意,“推拿确实能改变盲人的命运”。

城市的另一边,今年18岁的王春福同样选择了按摩。“谈什么梦想,遵从长辈的想法,还是先活下去吧。”王春福说出这句话的时候脸上看不出任何波澜。他眼中的世界常常是无色且模糊的,阳光好的时候偶能看见事物轮廓。自8岁从泸西县来到昆明盲哑学校,王春福已经在这里度过了十余年时间,年长他五岁的哥哥已经从盲校毕业开了属于自己的推拿店。

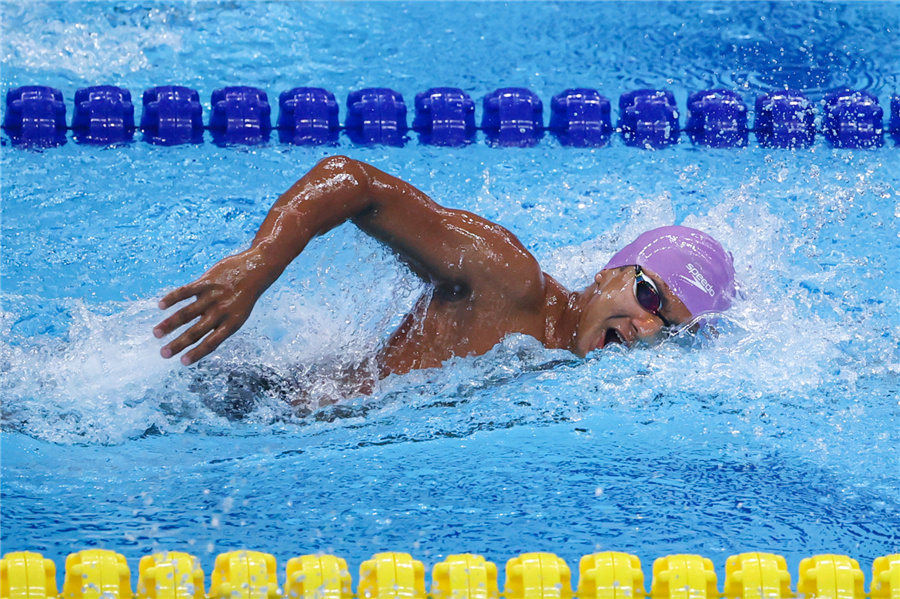

身高1.8米的王春福,臂长,臂窄,肩宽,具备成为游泳运动员的先天条件。每次训练或比赛入水前,会有专门的引导员在发令员发出“各就位”口令前,帮助视障运动员确定方向;入水后,运动员通过对水线的触觉,把握游进位置和方向。

视障游泳运动员

“我特喜欢在水里漂浮着,那种感觉就好像全世界都在我的怀抱里”从接触游泳到获得云南省第十二届残疾人运动会游泳比赛的三等奖,王春福只用了三个月。在常人看来,这种天赋的加持值得扎根深耕。但转眼高二,高考、游泳、学推拿这三个选项摆在了王春福的面前,深思熟虑之下,他选择了推拿。

从早上10点到推拿店一直干到晚上11点,这样的工作节奏成了王春福近来的常态,疏经、推背、开肩颈是顾客需求量最大的项目,每天的生活基本也围绕着这三个词来转。“离开泳池后,我感觉几乎所有的生活都是一样的。”

曾经毕业于昆明盲哑学校、服役于国家队的游泳运动员王立坤现在也同王春福在同一家推拿店工作。“其实我最想做的就是游泳,但是我能够拿到冠军吗?如果不能,退役后的生活又该如何保障?”在生活面前,这名刚刚成年的男孩好像并没有太多选择。

视野外的职业梦

北京市曾组织过一次视力残疾人就业状况问卷调查,结果显示,26.36%的视障人士正在从事按摩工作,12.73%的视障人士曾经从事过按摩工作,加起来占到总数的近四成。另外的六成呢?按摩不应成为他们唯一的职业标签。

中国残联相关数据显示,2023年,我国有225个残疾人中职校(班),在校生24360人。中等职业教育对于已完成九年义务教育且有继续学习意愿、并希望掌握一技之长尽早实现自食其力的残疾人有着至关重要的作用。

自1988年中国残联成立以来,就把残疾人职业教育作为残疾人工作的重要内容,与人社、教育等部门形成合力,积极探索残疾人中职校建设的路径和方法。由此,有了建于1990年的云南省华夏中等专业学校、1993年创办的浙江省残疾人职业技术学校(现已改为浙江特殊教育职业学院)和1995年创办的新疆残疾人职业中专学校等较早一批中国残联系统自创的中职校。

数据背后,视障人士在就业时是否能拥有更多平等的机会,职业教育学校能否在提高就业率的同时支持视障孩童以兴趣为导向进行职业探索,视障孩童对职业观的认知是否能从“只能做什么”转向“想要做什么”,想必还有很长一段路需要走。

王敖雪在练习葫芦丝

梦想二字对于盲哑学校的孩童们而言过于奢侈,大多家长都是希望孩子能够习得一个看家本领,养活自己才是第一位。职业观教育在盲哑学校的课程设置更像是一蹴而就的,大部分同学只有在走到岔路口的时候,才会依凭家人的意愿做出选择,中低年级阶段的同学对于“我想做什么”更是毫无概念,几乎无人带领这群视障儿童了解到职业选择的全景。

“在我们这中专读出去以后的盲童,大部分就是开个店,或者是去其他店帮一帮忙。还有一些音乐天赋特别好的,他自己组一支乐队,或者说他去别人的乐队里面当一个键盘手或者鼓手、吉他手,就业范围颇为有限。”

让残障人士就业有更多的可能性也许不能彻底改变他们的人生轨迹,但可能会为他们接触社会提供一个窗口。位于昆明市官渡区太和街道和平路社区“初星咖啡屋”为部分孤独症、脑瘫、智力障碍群体及其家属提供免费培训及就业机会;下肢残疾的王长良拜入乌铜走银制作技艺国家级传承人金永才门下,成为乌铜走银传承人之一;60岁有视力障碍的栾永坤,在官渡古镇里做中医高级推拿师,工作之余他会到非遗面塑体验馆上课学习。“残有所为,残有所托,‘手巧’是我的优势,我正努力把这种优势发挥到面塑技艺里,让自己更充实、更快乐。”

《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案(2022—2024年)》明确了云南省将多渠道开发残疾人就业新形态,联动民营企业、国有企业、残疾人组织等十个帮扶组织,积极搭建助残就业平台吸收残疾人就业。组织对接一批国内头部平台、电商、快递、乡村休闲旅游、农业生产性服务业等新就业形态企业,采取“互联网+”就业、居家就业、社区就业、灵活就业等形式。对在平台就业创业的残疾人减免加盟、增值服务等费用,给予宣传推广、派单倾斜、免费培训等帮扶。加强对全省民营企业吸纳残疾人就业、残疾人自主创业的指导,提供联系劳动项目、开展就业创业培训和雇主培训等服务。方案明确到2024年底,全省将实现城乡新增残疾人就业3.5万人。

在盲哑学校的推拿实训室,一股淡淡的艾草香扑鼻而来,那是学生们日复一日、年复一年练习推拿留下的痕迹。综合楼的音乐教室里,钢琴、架子鼓、吉他声隆重地齐舞,一群由视障孩童组成的乐队正在自己的人生舞台上演奏。身体失去平衡后的王敖雪不再梦想自己成为一名舞蹈演员,她的生活逐渐与音乐产生联系,摆放在沙发靠背上方的葫芦丝是王敖雪每天回家坐下后拿起的第一个东西,“我每天坚持练习,说不定之后也能在音乐上有些成绩。”

五华区盲哑学校旁的老小区里,2100元一月的两室一厅,王敖雪同64岁的外婆居住于此。绿漆透着红锈的楼梯是王敖雪最踏实的帮手,从一楼走到四楼,从最开始的30分钟到现在的8分钟,王敖雪用了2年时间2000余次的上下才能够做到自己独立上下楼梯。

外婆与王敖雪离去的背影

走到平缓路段,外婆总会刻意地与敖雪保持距离,希望她能够独立安全地迈出每一步,望着敖雪在校园里独自走远的背影,外婆呢喃了一句“不知道之后的日子会哪样过,要是哪一天能看得见就好了”。(吴沛钊 成玉珊)